今日は腸管オルガノイド研究の第一人者であるハンス・クレヴァースのラボから発表された腸管上皮の細胞競合メカニズムに関する論文を紹介したいと思います。

Science: Epithelial tension controls intestinal cell extrusion (https://www.science.org/doi/10.1126/science.adr8753)

細胞競合(cell competition)は発生生物学やがん研究で注目されている現象で、組織内部で適応度の高い細胞が生存し、弱い細胞が排除されることで組織の健全性が保たれる仕組みです。

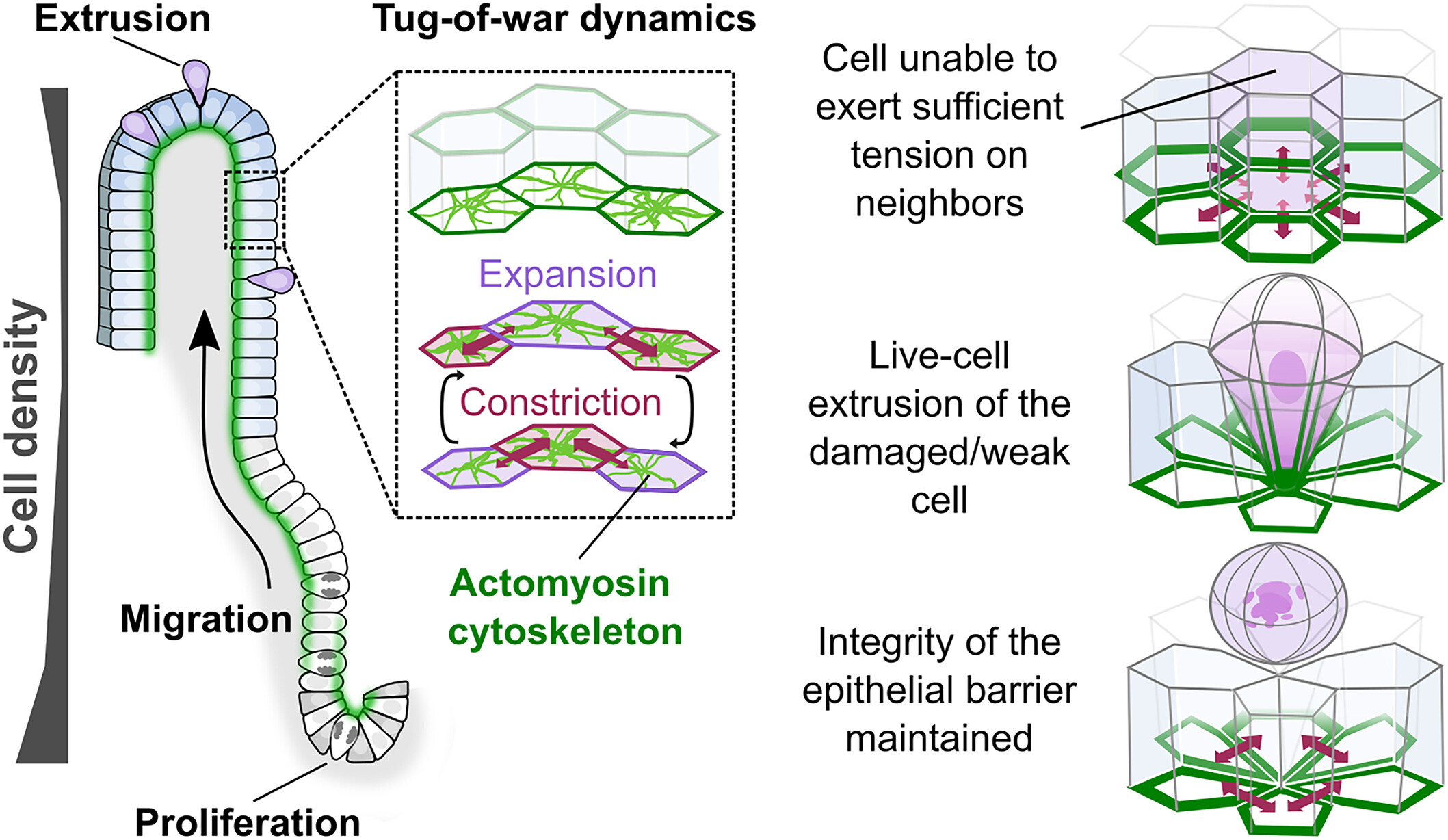

細胞競合ではシグナル分子によってアポトーシスが制御されるものと思っていたのですが、この論文では上皮細胞における張力のバランスによって、張力の弱い細胞が押し出されるということを明らかにしています。

最近は阪大の石谷先生のラボからも張力と細胞競合の興味深い論文がでており、こういった物理的な力と細胞競合の話はホットなトピックのようです。個人的にも面白い領域だなと感じます。

Science Advances: Mechano-gradients drive morphogen-noise correction to ensure robust patterning (https://www.science.org/doi/10.1126/sciadv.adp2357)

🦋 腸管上皮における細胞競合について

腸の内側を覆う上皮細胞は、外界(食物や細菌などが存在する腸管内腔)と体内を隔てる重要なバリアです。腸の上皮は数日ごとに入れ替わり、古い細胞は脱落(extrusion)し、新しい細胞が補充されます。この仕組みが破綻すると、炎症性腸疾患や先天性の腸疾患が起こることが知られています。

これまで細胞が増えすぎて混み合うことが、腸絨毛の先端で細胞を押し出す原因だと考えられてきました。しかしこれは実験的に確認するが難しかったため、推測の域を出ませんでした。

そこで腸管オルガノイドのスペシャリストのラボで、腸管上皮が実際に押し出されてるのかオルガノイドを使って調べてみようというのが研究のQuestionです。

⚡いきなりの予想外の結果 (Fig.1)

実際にオルガノイドを作ってみると、絨毛から内腔に腸管上皮が押し出されていることを確認しました。(Figure 1A, 1B)

彼らは細胞が押し出す物理的な力がかかっているのか調べる目的で、レーザーマイクロダイセクションで腸管上皮を切断しました(Figure 1M)。もし細胞が押し合っているなら、周囲の細胞がギュッと近づいてくるはずです。

予想に反してレーザーで切り裂くと、周囲の細胞は離れていくことが分かりました。これはもともと引き合う力がかかっており、その力が解放されたことでリコイルしていることを示唆しています。(1N-R)

🔬ライブイメージングで細胞収縮とmyosin-Ⅱの関係を明らかに

次に彼らは細胞膜の張力を制御するmyosin-Ⅱの役割を調べるために、myosin-Ⅱのレポーター細胞を作成して、オルガノイドをライブイメージングで調べました。

Fig.2Cで細胞が跳びだす際に基底部側でmyosin-Ⅱが強発現していること確認していることを示しました。これらからmyosin-Ⅱによる細胞間の張力の増加が細胞の排除に重要ではないかと考えました。

さらに詳しくmyosin-Ⅱの発現を調べると、myosin-Ⅱの発現が周期的に変化し細胞の大きさがmyosin-Ⅱの発現に逆相関することが分かりました。(Fig.3C-F)

つまりmyosin-Ⅱの発現が高くなると、紫で示された細胞の大きさが小さくなり、発現が低下すると逆に細胞は大きくなるということです。

💡OptogeneticsでMyosin-Ⅱを活性化させるとどうなる?

次にMyosin-Ⅱが重要であることが示唆されたので、実際に発現が増強するとどうなるのかを調べたいと考えました。

そこで彼らは青い光をあてるとRhoAが活性化してMyosinが活性化する細胞を作りました (Opto-Arthgef11)。これにより局所的にMyosinが活性化させて細胞を収縮させることが可能になります。

実際にBlue lightをあてると、腸管上皮から細胞の放出が増えることが分かりました(Fig.4D)。面白いことに半分だけ光をあてると、当てていない方からの細胞の放出が増えます(Fig.4F)。

これらから細胞の収縮により弱い細胞が放出されるということを示しています。普通のタモキシフェンでの強制発現とかではなく、こういった技術でより確実に自説を証明しているところがプロの技ですね。

💪収縮力の強弱で細胞の排出が決まる

自説をさらに補強するために、収縮力の異なる2種類の細胞からオルガノイドを作ってどちらが排出されるかを調べています。

- 野生型 (弱い)とOpto-Arthgef11(強い)

- 野生型(強い)とMyh9ヘテロKO(弱い)

どちらの組み合わせでも収縮力の弱い方の細胞が排出されることが分かりました。

あとは、Fig.6で基底膜の断裂が放出の切っ掛けになることと、先天性上皮異形成症の患者サンプルから、このメカニズムがヒト疾患でも重要であることを示しています。

感想

オルガノイドのプロの技が詰まった読んでて面白い論文でした。ライブイメージングでこういう綺麗な画像があると説得力がありますね。

こういった研究ができるよう頑張りたいと思います。

コメント