難病疾患であるアンジェルマン症候群(AS)の第一相治験「Tangelo試験」の結果が今月のNature medicineに発表されました。

アンジェルマン症候群ではUBE3Aという遺伝子の発現が低下することが原因とされており、核酸医薬によってその発現を高める治療を目指しています。

こちらの試験はRoche社によって行われ安全性が高かったものの、有効性がRocheの社内基準を満たさないと判断されました。ですがバイオマーカーの改善はみられるPositiveな結果であったことから、Oak Hill Bioがライセンス取得して開発を継続し現在第三相試験が目前となっています。

今回はNature medicineの論文と、その前にマウスで初めてASOを試したJCI insightの論文を紹介します。

Nature medicine:The UBE3A-ATS antisense oligonucleotide rugonersen in children with Angelman syndrome: a phase 1 trial

JCI insight (Open access, CC BY 4.0): Antisense oligonucleotide treatment rescues UBE3A expression and multiple phenotypes of an Angelman syndrome mouse model

✅ アンジェルマン症候群とは?

アンジェルマン症候群(Angelman Syndrome, AS)は、まれな神経発達障害で、言葉が話せなかったり、痙攣発作が起きやすかったり、脳波(EEG)に独特の異常が見られる病気です。出生1~2万人に1人程度の頻度で発生すると言われています。

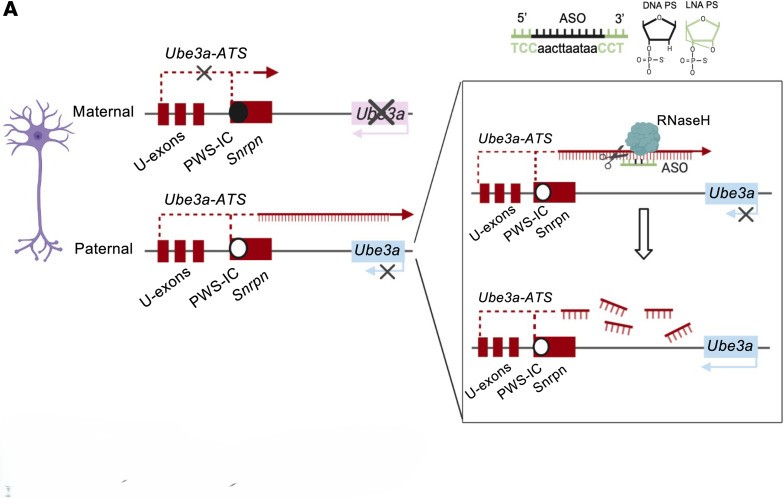

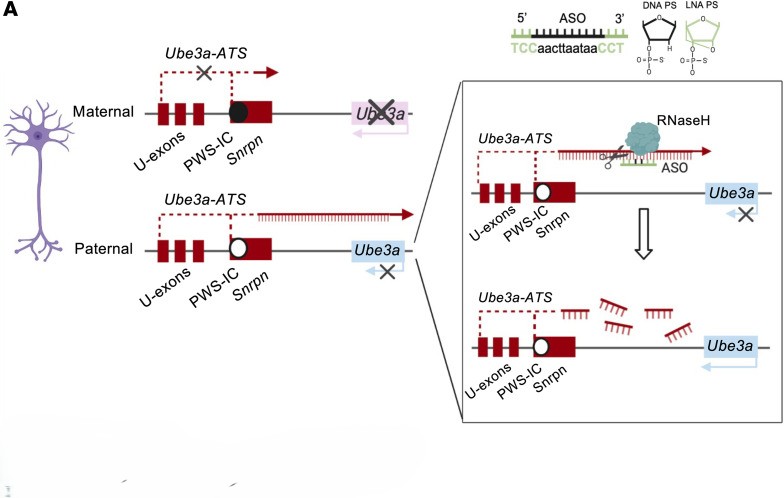

原因は、UBE3Aという遺伝子の働きが脳で失われること。この遺伝子は、母方から受け継いだものだけが神経で働いており、父方のものは“サイレンス”(オフ)になっています。

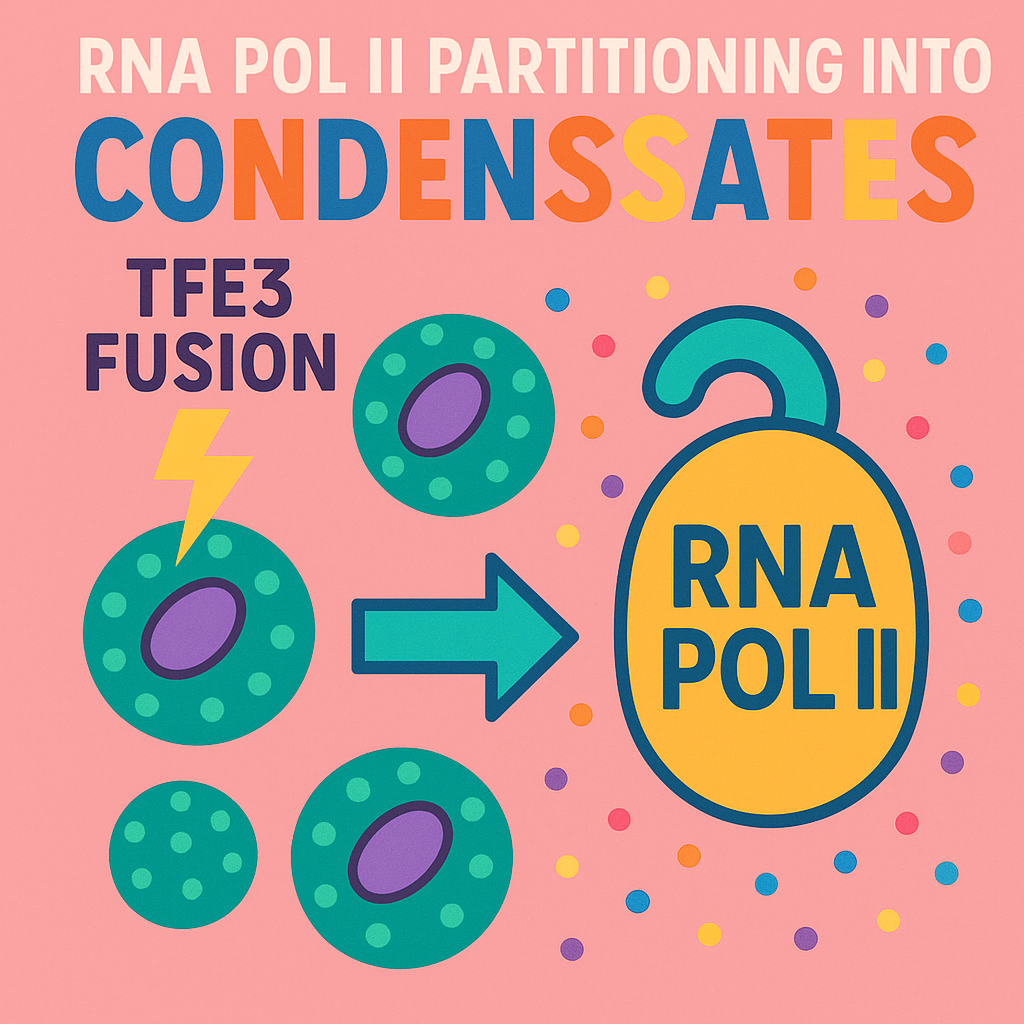

このサイレンス状態を保つ仕組みとして、UBE3A-ATSという反対方向の転写産物(long non-coding RNA)があります。父親由来の染色体ではこの転写産物が活性化することにより、UBE3Aの転写を抑制しています。

Angelman症候群では母親由来のUBE3Aが変異や欠損により機能不全になることで発症します。そこで父親由来のUBE3Aを抑制するUbe3a-ATSを、相補的なアンチセンスオリゴ(ASO)によって分解を誘導することで、父親由来のUBE3Aを活性化しようという目論見になっています。(下図)

🐀マウスでの結果

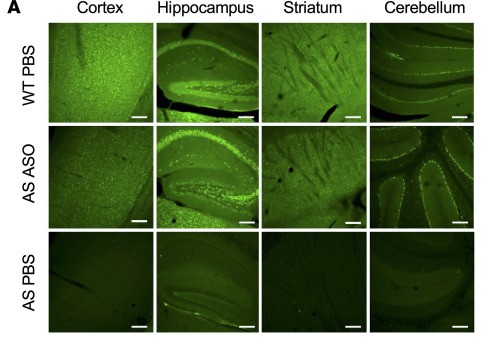

実際にマウスの髄腔内にこのASOを投与すると、UBE3Aのタンパク量がWTと同等レベルまで改善することが分かりました。(下図中段)

またマウスの症状については、巣作り行動や脳重量の減少については差が無かったものの、てんかん発作の感受性や、不安行動、抑うつ行動などの症状に改善が見られました。

🧪 第一相臨床試験(TANGELO試験)の概要

TANGELO試験は1–12歳のAS患者(n=61)を対象とした多施設共同・オープンラベル第1相試験。

MAD(multiple ascending dose)期:2–3回の髄腔内投与(6–180 mg)後、観察期間。

LTE(long-term extension)期:用量維持で最大2年間の追跡。

主要評価項目:安全性・忍容性。

探索的評価項目:

- EEGのδ波パワー(2–4Hz)の変化(AS特有の脳波異常)

- 発達評価(BSID-III, VABS-III)

- 症候評価(SAS-CGI)

安全性

- 重篤な有害事象(SAEs)は全体の34%(n=21)に見られたが、投与中止に至った例はなし。

- 主な有害事象:発熱(85.2%)、嘔吐、運動失調、てんかん発作。

- 発熱は投与量依存的だったが、いずれも可逆的で対症療法で回復。

📉 脳波(EEG)の異常が改善

アンジェルマン症候群では、通常では睡眠状態で検出されるδ波(デルタ波:2–4Hz)が覚醒状態でも検出されるという特徴があります。本試験ではこれが脳機能の異常を示す指標になっています。

試験では、rugonersenを投与した後、

- δ波のパワーが平均で最大−6dB(約75%減)

- 用量が多いほど改善が大きく、時間経過とともに変化する様子も捉えられました。

🧠 発達や行動にも変化

発達の評価には「BSID(Bayley発達検査)」と「VABS(Vineland適応行動尺度)」を使用。

- 多くの子どもで未治療での成長速度を上回る改善がみられました。

- 特に、言語理解、運動機能、日常生活スキルなどの項目で改善。

- 医師の印象評価(SAS-CGI)でも、70%以上で改善と評価。

💡 解釈と意義

- UBE3A再活性化による治療の可能性が初めて臨床で示された。

- EEG δ波がバイオマーカーとしての有用性である可能性が示唆された。

⚠️ 本研究の限界と注意点

- 本試験はオープンラベルであり、プラセボ効果や観察者バイアスの排除は困難です。特に医師のImpression(CGI)などはバイアスによる影響が大きいと考えます。

- 小児対象かつ希少疾患ゆえに対照群の設置が難しい点もLimitationになります。本来は対照群を設置するのが望ましいですが、それが困難なためにPublic dataの自然歴を対照群として比較しています。なのでプラセボ効果の除外ができません。

- 今後は対照群を設置した第2相/第3相試験での検証結果が本当に効果があるのか検証するうえで重要と考えます。

感想

今回は第一相なので安全性を確認できてまずは良かったなと思います。

このようなUnmet medical needsの研究は大変と思いますが、Oak Hill Bioや研究者の方たちには頑張って実用化につなげて欲しいです。

コメント