気温が高くなってくると美味しく感じるのがきゅうりですね。

夜風を感じながらビールのつまみに頂戴するきゅうりの塩漬けは格別です。

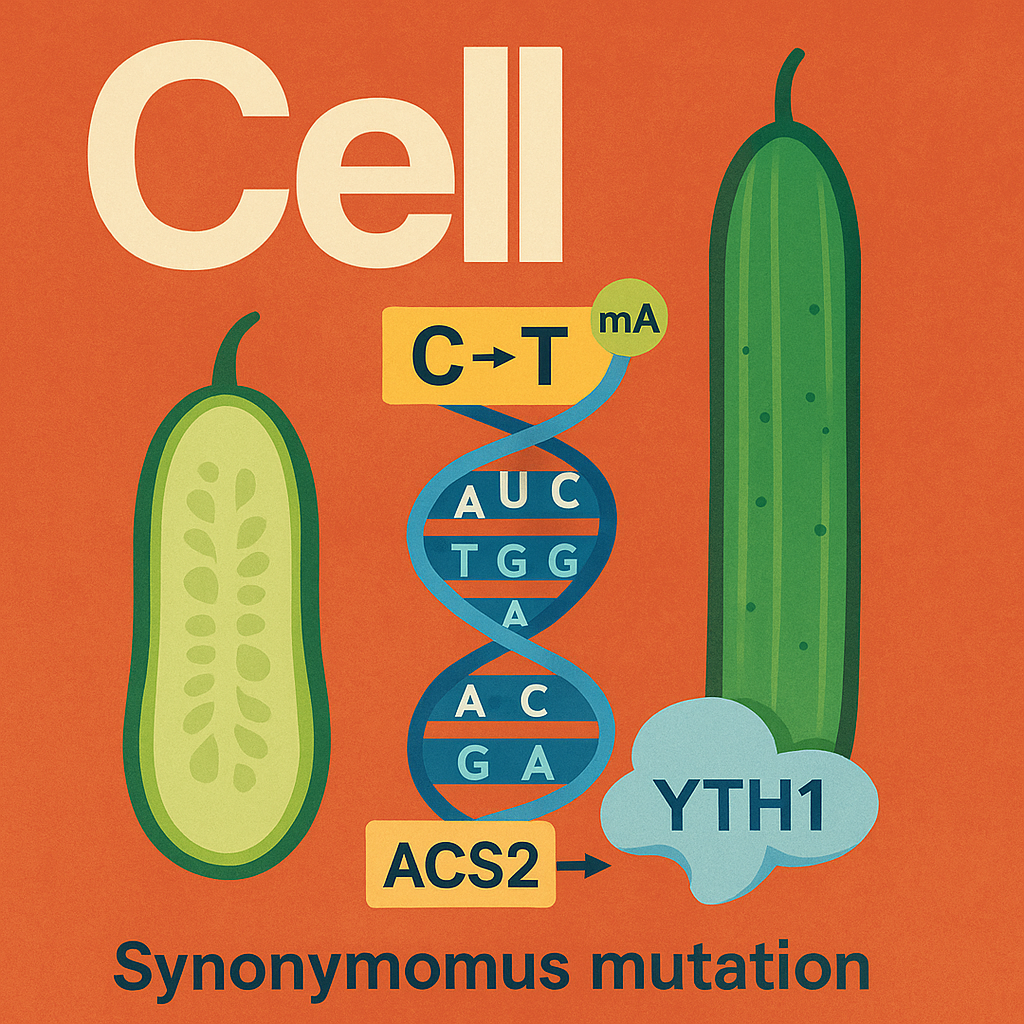

長くて立派なきゅうりが売られていますが、そのきゅうりの長さの秘密に迫る論文が7月1日にCellのオンラインで公開されました。

この論文の面白いところはアミノ酸が置換しない同義変異にも関わらず、m6Aの修飾が欠落することでmRNAの構造の変化による翻訳効率の低下をきたし、表現型がでるという現象を植物で見つけたことにあります。正直Cellできゅうりの論文が読めると思ってなかったです。

GWASでCoding領域の同義変異は病的ではないとして無視されることが多いですが、こうしてみると見落としている病的なSNPはまだまだありそうですね。

タイトルは「Recessive epistasis of a synonymous mutation confers cucumber domestication through epitranscriptomic regulation」です。

ScienceDirect

■ 背景:野生は短く、栽培は長い

キュウリの原種 Cucumis sativus var. hardwickii はずんぐり短い果実をつけます。一方、我々が食卓で目にする栽培種はひょろりと細長いですよね。一般的に栽培されている果実や野菜の方が大きい傾向にありますが、この形質差が「品種改良の副産物」なのか、それとも「自然選択+人為選択」の結果なのかは議論がありましたが、少なくとも遺伝子レベルでははっきりしていませんでした。

🥒研究の焦点:キュウリの果実の長さ

- キュウリの果実の長さは、収量や商品価値に関わる重要な栽培形質です。

- 著者らは、果実の長さに関わる**2つの遺伝子(YTH1とACS2)**を特定しました。

- YTH1はRNAのm⁶A修飾を読み取るタンパク質。m⁶A修飾は最も普遍的なRNA修飾の一種で、RNAの翻訳制御、分解、Splicingなど多様な機能をもちます。

- ACS2はエチレンという植物ホルモンを合成します。エチレンは果実の成熟を促進する作用があり、エチレンの分泌により成長が停止することで果実が短くなります。

🧬主要な発見

- **ACS2の同義変異(1287番目の塩基がC→T)**が、果実の長さを変える原因です。

- 1287C:野生型でm⁶A修飾されやすく、翻訳効率が高い→ACS2タンパク質量が多く、果実は短い。

- 1287T:栽培型でm⁶A修飾がされにくく、RNA構造が安定(=折りたたみが強い)→翻訳効率が低く、ACS2タンパク質が減って果実が長くなる。

- もう少し詳しく言うと、野生型のCではm6A修飾によってYTH1が結合し、mRNAの構造を「ゆるく」保つことでリボソームの通過がスムーズになり、翻訳効率が高くなります。一方、1287T変異ではm⁶A修飾がされず、mRNA構造が「コンパクト」に折りたたまれ、リボソームが通りにくくなることで翻訳効率が下がります。

実験の手法と結果

- 遺伝子導入やCRISPR編集による原因変異の機能確認。

- m⁶A-RIP-qPCRやeTAM-seqによるm⁶A修飾の定量。

- DMS試薬を用いたin vivo RNA構造解析(DeltaSHAPE)で、CとTでRNAの折りたたみ状態が大きく異なることを確認。

- 翻訳効率(TE)はRNA構造とm⁶A修飾の両方に依存していることを定量的に証明。

💡結論と意義

- 同義変異がエピトランスクリプトーム(RNA修飾+RNA構造)を通じて翻訳効率を変え、表現型を制御することを直接的に示した。

- この変異はキュウリの栽培化(domestication)で選抜された。

- 今後、他の作物でも同様のエピトランスクリプトミクスによる育種戦略が可能になることを示唆しています。

コメント