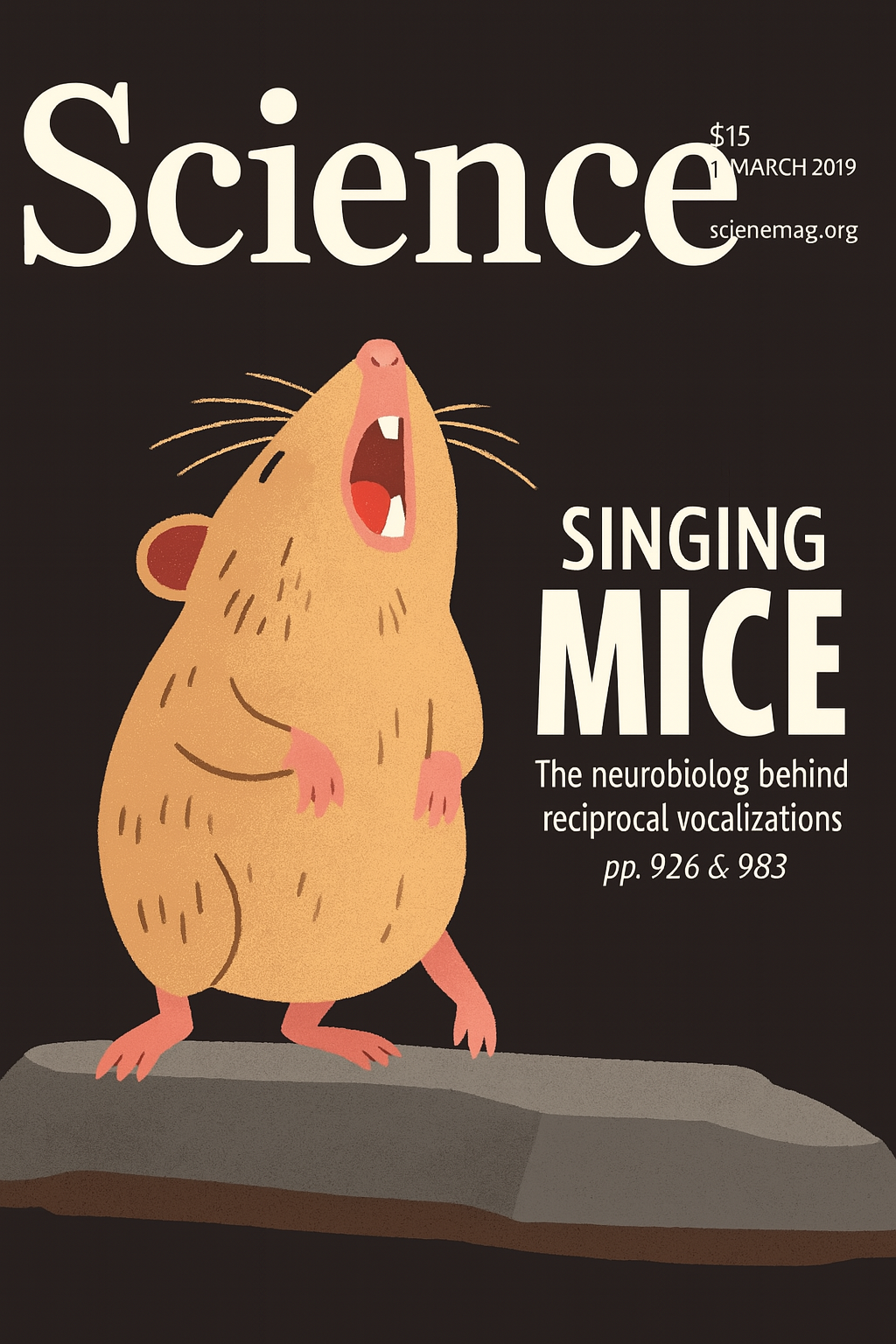

皆さんは歌うネズミがいることを知っていますか?そのネズミは「アルストン歌うネズミ(Alston’s singing mouse)」といって、なんとまるで会話のように、歌でやりとりするんです。

そんな不思議なネズミの歌と、それを可能にする脳のしくみを明らかにした研究が、アメリカの科学誌『Science』に掲載されました。

https://www.science.org/doi/10.1126/science.aau9480

アルストンの歌うネズミは歌で会話をするマウスとして、脳科学の研究で重要なマウスです。

下の動画のように、メスへの求愛で歌うラブソングもあれば、縄張りを主張するオス同士で伝わる歌もあるのです。

メスは複雑な歌を好むので、オスは一生懸命複雑な旋律を奏でますが、メスと対面してしまうと単純な旋律しか歌えなくなるようです。なんだか人間みたいですね笑

歌うネズミの研究に何のメリットがあるのか不思議に思う人もいるかもしれません。

このマウスを使うことで人が会話する脳の仕組みを解き開かすだけでなく、自閉症などの会話が困難な病気になる原因が分かるかもしれないんですね。

🌎 どこに住んでるの?どうして見つかったの?

「アルストン歌うネズミ」は、中米のコスタリカやパナマの山地の森(雲霧林)に生息している、小さくて活発なネズミです。体重はたった12〜15グラムほどしかなく、森の中で「チュチュチュ…ピピピ…」と高い音の歌をさえずります。

このネズミが注目されたのは、研究者たちが野外で録音した音声を解析したとき。なんと、オス同士が交互に歌いながら、まるで“会話”をしているようなやりとりをしていたのです。

歌のテンポはとても速く、相手が歌い終わるとすぐ(約0.5秒以内)に応答するという、高度なタイミング調整が行われていました。これは、人間の会話のターンテイキング(相手が話し終わってから自分が話す)にとても似ています。

🧠 歌うだけじゃない!“やりとり”に必要な脳の働き

歌そのものを出す動物は他にもいますが、相手の歌に応じて、自分のタイミングを調整して歌う動物はとても珍しいです。

研究チームは、このやりとりを可能にしている脳の領域を探るために、以下のような実験を行いました。

🔬【実験1】歌の観察

オスのネズミ2匹を隣り合わせのケージに入れ、1匹の歌にもう1匹がどう反応するかを24時間録音しました。

結果:歌い返すタイミングが非常に正確で、相手の歌が終わるのをしっかり聞いてから歌い始めていました。

🧪【実験2】脳の一部を刺激・冷却・薬で操作

次に、「運動皮質(OMC)」という脳の部分に注目しました。これは、顔や口の動きをコントロールする領域です。

- 電気で刺激すると… → 歌が止まったり、一時中断したあと、途中から再開されました。

- 冷やすと… → 歌のテンポが遅くなりましたが、1音1音の形は変わりません。

- 薬で活動を止めると… → 相手の歌にうまく反応できなくなり、タイミングが乱れました。

✅ ここからわかったこと

- ネズミの歌そのものは脳の下の部分(脳幹など)で作られている。

- でも、相手の歌に応じてタイミングを調整するには、運動皮質の働きが必要。

- 人間のように「相手の話に反応して話す」ためには、高次な脳の働き(皮質)が不可欠ということ。

歌うネズミからわかること

この研究は、以下のような意味でとても大切です。

- 人間の会話のような“社会的な音声やりとり”をする哺乳類モデルとして、歌うネズミが使える。

- 脳のどの部分が“会話のタイミング”に関わっているかが明らかになった。

- 発話障害や自閉スペクトラム症など、コミュニケーションに関わる脳の研究にもつながる可能性があります。

🌱 最後に:自然の中の「おしゃべり」から学べること

森の中で静かに暮らす小さなネズミが、お互いの声に耳を傾けて、リズムよく歌を交わす。その姿はまるで人間のようです。

生き物たちは、思っているよりずっと「おしゃべり」で、「社会的」なのかもしれません。

そしてその“おしゃべり”を可能にする仕組みは、人間の脳ともつながっているのです。

コメント