クラリベイト引用栄誉賞が発表されましたね。

クラリベイトはバイオサイエンス系の情報を収集分析して、学術研究やイノベーションを支援する情報サービス企業です。みなさんご存知のインパクトファクターをJournal Citation Reports (JCR)として公表しています。

そんなクラリベイトが毎年この時期に発表している賞がクラリベイト引用栄誉賞で、この賞の受賞者から大勢のノーベル賞受賞者がでています。もちろん本庶先生や大隅先生、山中先生も受賞されています。

クラリベイト引用栄誉賞は医学・生理学の分野から3テーマ受賞していますが、今年は日本からも「グレリン」という食欲と代謝を司るホルモンを発見した寒川賢治先生と、児島将康先生が受賞されました。拒食症や食思不振の治療にも繋がる素晴らしい業績と思います。

🧬cGAS-STING経路の発見者とその受賞について

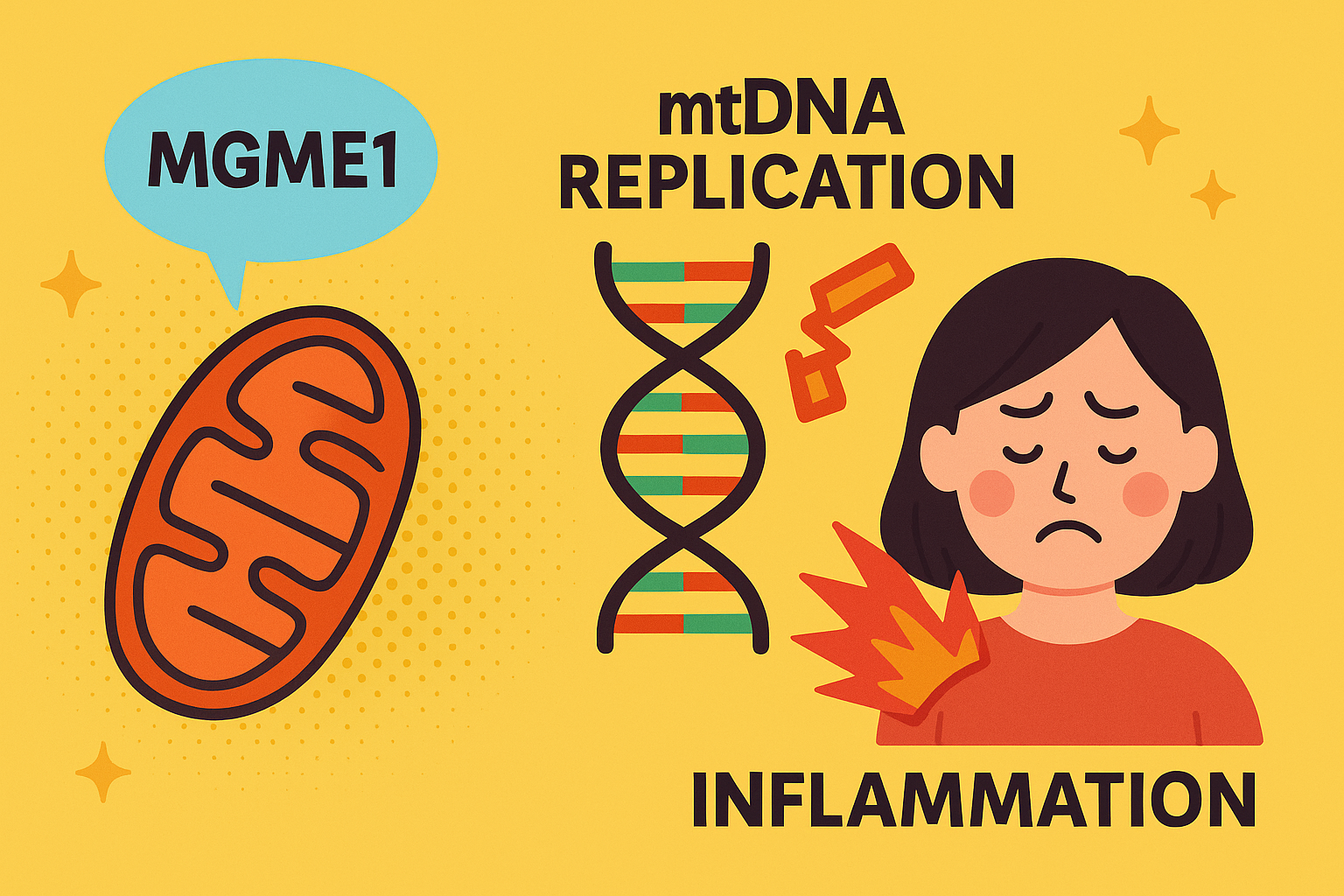

今回紹介する論文は同じく医学・生理学の分野で受賞したcGAS-STING経路にも関係する論文です。cGAS-STING経路は細胞質のDNAを異物として認識し炎症を起こす経路で、最近では老化にも関わっていることから注目されています。

Nature: Ribonucleotide incorporation into mitochondrial DNA drives inflammationotide incorporation into mitochondrial DNA drives inflammation (https://www.nature.com/articles/s41586-025-09541-7)

このDNAセンサーの探求は多くの研究室が挑んで、大勢のポスドクが散っていった研究テーマでしたが、Glen N. BarberがSTINGを発見し、Zhijian ‘James’ ChenとAndrea AblasserがcGASとcGAMPを同定したことで、その謎が解かれました。この辺もいずれ詳しく書きたいですね。

DNA合成に必要な材料 ― dNTPとrNTPの違い

DNAを構成するのはデオキシリボヌクレオチド(dNTP)で、RNAを作るのはリボヌクレオチド(rNTP)です。両者は構造的に似ていますが、DNA合成にrNTPが混ざって取り込まれると、DNA鎖が不安定になり切断されることで、DNA損傷に繋がります。

私も知らなかったのですが、細胞内だとrNTPの方がdNTPに比べてかなり量が多いようですね。

細胞核に存在するDNAの場合はRNase H2という修復酵素が、DNAに取り込まれたrNTPを除去しますが、ミトコンドリアDNAにはその仕組みがありません。(まだ見つかってないだけかもしれません)

Figure.1 MGME1欠損マウスは加齢により腎臓で炎症を起こす

研究チームは、初めにミトコンドリアDNAの維持に必要な MGME1というエキソヌクレース活性を持つ酵素 を欠損したマウスを解析しました。このマウスは加齢とともに腎臓で炎症を起こすことが分かり、詳しく調べると腎臓の細胞からmtDNAの断片が細胞質に漏れ出していることが分かりました。(Figure1)

mtDNAには重鎖と軽鎖がありそれぞれ複製開始点(OHとOL)があるのですが、面白いことに重鎖の複製開始点(OH)に近い遺伝子ほどDNAが細胞質に漏れていることが分かりました。(1C 模式図)

肝臓など他の臓器では炎症が起きないのですが、これはTREX1のようなDNA分解酵素の発現量によるものだろうと推測されています。

Figure.2 cGAS-STING経路の関与

ミトコンドリアDNAと炎症においてcGAS-STING経路の重要性はこれまでにも指摘されているので、STINGのDKOマウスを作成したところ、この炎症が改善することが分かりました。(Figure2)

mtDNAの漏出 → cGAS–STINGの活性化 → 炎症という流れなのですが、ここまではよくあるストーリーだなと感じます。

Figure.3 KOマウスでdNTPが減少しDNA複製に依存した炎症がおこる

ここからのMGME1の欠損からどのようにしてmtDNA放出に繋がるかがこの論文のキモとだと思います。

どういった経路が関与するかDKOで調べたところ、mtDNA複製に関与する遺伝子のDKOで炎症が改善することが分かりました(3b)。そこでDNA複製がどうなっているかをシーケンサーで調べたところ、重鎖の複製開始点では複製が活発なのですが、開始点から離れるほど複製効率が悪くなっていることが分かりました(3c)。つまり頑張って複製しようとしているのですが、上手く複製できなくなっていることがわかりました。

非効率なDNAの複製は核酸の消費につながるので質量分析で調べたところ、dNTPが著名に減少していることが分かりました (3d)。またSAMHD1というdNTPの代謝に関与する酵素を欠損させて、dNTPを増やすと炎症が改善することが分かり、dNTPの枯渇が炎症の原因と考えました (3e)。

SAMHD1は変異によりAicardi-Goutières 症候群という炎症性疾患を起こすので、この遺伝子のKOにより逆に炎症が改善するというのは面白いなと感じました。

Figure.4 dNTPの不足でミトコンドリアDNAにrNTPが取り込まれる

このようなdNTPの不足がMGME1だけでなく、他のミトコンドリアDNAを介した炎症をおこす介入(Yme1lのKOや5-FU)でもおきることを示しています。

ここからrNTPがmtDNAに組み込まれるのを明らかにするために、HydEn-seq(Hydrolytic-end sequencing)とアルカリゲル+RNase H2感受性試験という二つの実験手法を用いて示しています。

どちらもRNAseH2がDNAに含まれるrNTPを認識して切断する特性を利用した実験手法です。HydEn-seqはRNAseH2により切断されたDNAをシークエンスすることで、rNTPの量を測定します(4c,e)。アルカリゲル+RNase H2感受性試験ではrNTPが含まれるDNAほど細かく分解されるので、ゲル電気泳動によって分解の程度を比較する実験です(4d,f)。

いずれの結果でもMGME1やYME1LのKOにより、rNTPがmtDNAに多く含まれることを明らかにしています。面白いことに特にKO細胞でグアニンのrNTPが多く含まれることが、重鎖でグアニンが多い性質と一致していて説得力があるなと思います。

Figure5,6 リボヌクレオチドによる炎症は老化と関与する

先ほど書いたようにcGAS-STINGが老化と関与すること、MGME1のKOマウスが加齢により症状がでることから、このメカニズムが加齢と関与するのではないかと考えました。

実験の結果、老化を誘導した細胞株や、加齢したマウスの臓器においてもrNTPのmtDNAの取り込みが見られており、細胞株における老化炎症マーカーがdNTPの補充によって改善することも明らかにしました。

これらからdNTPの欠乏によるrNTPのmtDNAの取り込みが、複製に依存したmtDNA損傷によるcGAS-STING経路の活性化を通じて、炎症老化に寄与しているということを明らかにしました。

Open question

・MGME1の欠損による影響はmtDNAの複製障害や断片化、欠失、それによるミトコンドリアの機能障害など多岐に渡るはずで、dNTPの枯渇だけで炎症を説明できるのか。

・不死化したMEF細胞ではGuanineが多く取り込まれているが、老化した組織ではGuanine以外の組み込みが増えているのはなぜか。

感想

ストーリーが面白く実験手法も勉強になる論文でした。

途中まではありきたりなストーリーだったので、どのタイミングでrNTPの取り込みという方向に舵を切ったのか気になりました。

老化炎症のメカニズムも色々提唱されていますが、頭に入れておきたいメカニズムだなと感じました。

コメント